引言:探寻区块链的本质

在一个阳光明媚的早晨,城市的喧闹声透过窗户传来,远处的咖啡香气扑鼻而来。这是一个充满机遇的时代,区块链技术如同晨雾中的老桥,连接着传统金融与未来数字经济的彼岸。然而,伴随着这股热潮,一个问题悄然浮现:为什么区块链不能随便发币?让我们在这一篇文章中,深入探讨区块链的机制以及为何随意发行代币可能并非最佳选择。

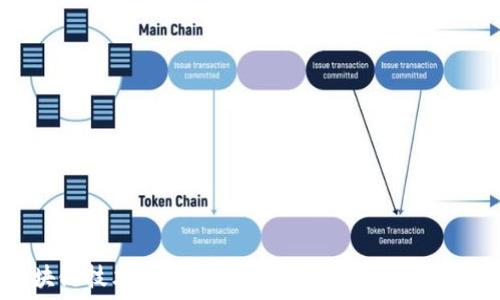

区块链的结构:了解其基础

区块链作为一种去中心化的数字账本技术,其核心理念在于通过多个节点共同维护数据的安全与完整性。想象一下,一个巨大的图书馆,每一本书代表一个区块,每本书的封面上都记录着之前书籍的索引,形成一个密不可分的知识体系。旨在确保信息无法被篡改与伪造,区块链用其独特的共识机制(如工作量证明和权益证明)让数据的安全性与可靠性成为可能。

发币的条件:不是想发就能发

在这片充满潜力的技术蓝海中,许多人都渴望能够发行自己的数字货币,仿佛在广袤草原上撒下种子,期盼着能收获丰硕的果实。然而,发币的背后需满足多个严格条件。首先,它需要有明确的用途和价值,像一把钥匙,能够打开特定的门。若没有实际应用的场景,一个代币就像一张空白的支票,毫无意义。

其次,代币的发行需要遵循法律法规的框架。如果将区块链比作一座城市,法律法规则是城市中的规则,确保每一位居民的权益得到保护。一旦违反,就可能会面临法律的制裁。

技术限制:区块链的独特魅力与挑战

在旋转的齿轮中,技术的限制成为了发币的另一个瓶颈。不同类型的区块链(如公链、私链和联盟链)对于代币的支持程度有所不同。就像不同楼层的电梯,只有到合适的地方,才能顺畅开放。许多公链需要通过矿工的验证,确保交易的合法性,而这需要费用与时间的磨砺,如同挑水的农夫在解析每一桶水的价值。

同时,如何处理在发行代币后可能造成的通货膨胀也是一个重要课题。想象这是一个小村庄,新进的水源让每家每户的水量充盈,但若处理不当,水将变得稀缺,反而引发争端。发币的人必须清楚自己的代币如何与市场互动,确保其流通与稀有性之间的平衡。

市场反应:代币与投资者的博弈

曾几何时,许多初创企业抛出各自的代币,期望在投资者的热情中找到成功之路。可现实却常常是残酷的,庞大的市场如同怒潮中的岩石,瞬息万变。投资者们的期待与恐惧,形成了一幅充满波动的情感画卷,深刻影响着代币的流通与价值。非常多的项目因为缺乏透明度而面临信任危机。任何模棱两可的信息都可能成为市场的风暴中心,造成巨额的经济损失。

成功的案例:从失败中吸取教训

通过几个成功的案例,我们能更全面地理解为何发币并非一件简单的事情。例如,以太坊(Ethereum)通过其独特的智能合约触发了整个区块链行业的革新,它不仅有明确的目标与应用场景,更在技术实现上不断突破。因此,其代币Ether的价值逐渐攀升,充满生机。

而相较之下,许多一时兴起的“山寨币”,由于没有可靠的支持与实际应用,很快便在市场的浪潮中消失不见。这样的对比让我们意识到,想要在区块链这片繁盛的土地上扎根,需具备长远的视野与扎实的基础。

未来展望:在转型中寻找新的可能性

尽管当前的区块链技术在代币发行上存在着诸多制约,但这并不意味着道路的尽头。随着技术的不断演进,未来的区块链或许会呈现出更加开放与包容的特征。例如,Layer 2 的解决方案可能为那些尚未实现的发币梦想提供无限的可能性。未来的某一天,简单的条件或许能为无数创意的灵感铺就一条宽广的道路。

结语:在区块链的世界中,理解与谨慎并行

在这座双向的桥梁上,理解区块链的法则是每一位参与者所必须面对的挑战。虽然发币之路并不平坦,但只有当我们真正深入理解这一技术的本质与运作方式,才能在这场革命性的进程中找到属于自己的立足点。就如同那晨光中的老桥,连接过去与未来,承载着人们的梦想与希望。

因此,在旨在推进区块链发展的各方人士中,必须认识到发币绝非简单的举动,而是一场对责任与机会的深刻审视之旅。

这篇文章以区块链技术为中心,探讨为何随意发币并不可行,涵盖了技术、市场、法律等多个维度的分析,并以生动的比喻与可感知的细节,帮助读者在理解中培养好奇和行动意识。希望这能为你带来启示,认识到在这个充满挑战的创新领域,稳妥与深思熟虑是成功的基石。